Pauline Hafsia M'barek im Gespräch mit Paula Grimm und Benjamin Roth

PG, BR: Du beschäftigst dich mit dem Bestand des Agfa Archivs im Museum Ludwig. Bei unserem Besuch der Sammlung haben wir erfahren, dass dich zunächst der Pencil of Nature von William Henry Fox Talbot interessiert hat. Wie kam der Wechsel zum Agfa Archiv zustande und siehst du Verknüpfungen?

PM: Das Projekt hat sich eigentlich nicht grundsätzlich verändert, sondern weiterentwickelt und aktualisiert. Ich habe mich zunächst sehr für die Bilder von Talbot interessiert, weil sich auf den Fotografien oft nur noch Spuren von Aufzeichnungen finden lassen und viele Abbildungen ausgeblichen und kaum mehr erkennbar sind. Diese chemischen Flecken und Schlieren geben Aufschluss über die materiellen Produktionsbedingungen der Bildentstehung. Als ich diese Objekte im Museum Ludwig sehen wollte, wurde mir von der Konservierung mitgeteilt, dass man diese höchst lichtsensiblen Fotografien aufgrund ihrer Anfälligkeit nicht mehr ausstellen darf. Das hat mich auf neue Fährten gebracht und ich habe angefangen, mich intensiv mit der Fragilität des fotografischen Bildes bzw. den verschiedenen Einflüssen und Formen ihrer Degradierung zu beschäftigen.

Im Depot des Museums durfte ich natürlich nichts selber anfassen und nur über die Hände von anderen recherchieren. Dafür musste ich vorher wissen, was ich suche, was für mich schwierig war. Ich bin dann relativ schnell im Agfa Werbearchiv gelandet, in dem ich unabhängig recherchieren konnte. Das ist ein sehr kleiner Raum voller Aktenordner und teilweise noch unsortierter Kartons, die noch inventarisiert werden müssen. Monatelang habe ich das Material durchforstet. Mein Interesse an Fotografie – nicht in erster Linie als Repräsentation oder indexikalisches Zeichen, sondern als komplexe Materialität – hat mich dann zu den Produktionsbedingungen von Fotografie geführt.

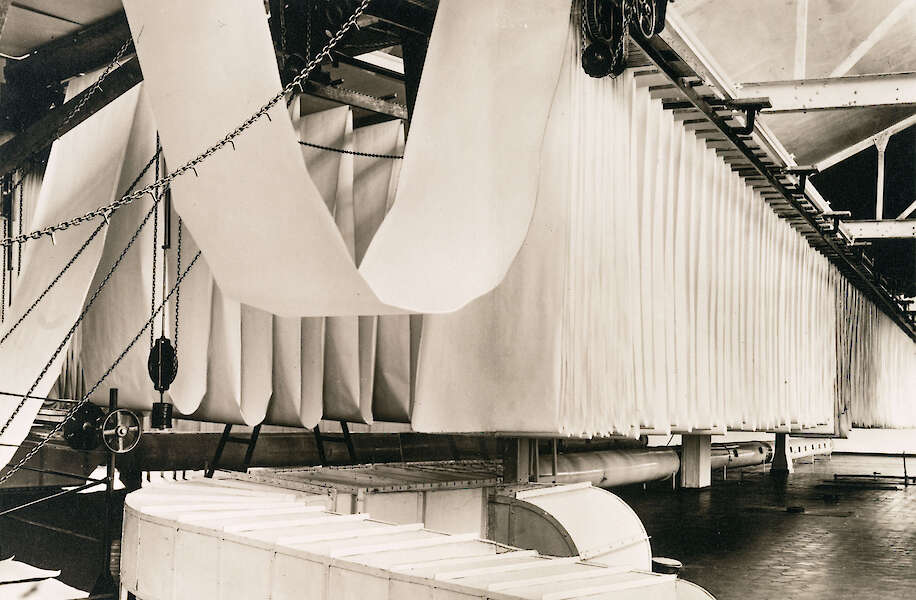

Im Agfa Werbearchiv finden sich natürlich Werbebilder, aber auch Darstellungen der industriellen Produktion von Papier, fotografischem Film und ihren Emulsionen. Es gibt auch viele wissenschaftliche Untersuchungen zu Bildfehlern, die sich nach der fotografischen Entwicklung zeigen: Woher kommt das? Liegt es an der Zusammensetzung der Gelatine und wo finden wir bessere? Wie können wir die Emulsion noch sensibler herstellen? Die Bildentstehung bzw. ihre Sichtbarkeit und die chemisch-stofflichen Bedingungen des Bildträgers bzw. seiner Chemikalien hängen natürlich ganz eng miteinander zusammen.

PG, BR: Hast du in der Vergangenheit bereits in Archiven gearbeitet oder ist eine Auseinandersetzung wie bei Artist Meets Archive neu für dich?

PM: Ich arbeite immer in sehr komplexen Recherche-Bewegungen, die oft auch Archivmaterial miteinschließen. Von 2010 bis 2013 habe ich zum Beispiel ein umfangreiches Projekt über ein ehemaliges belgisches Kolonialmuseum, das Königliche Museum für Zentralafrika in Tervuren, realisiert und mich mit den musealen Präsentationsformen kolonialer Objekte auseinandergesetzt. Man könnte sagen, dass es mir generell nicht so sehr um die Objekte selber ging, sondern mehr um die Frage, wie wir mit diesen Objekten umgehen und ihnen Bedeutung verleihen. So konkret wie im Museum Ludwig habe ich allerdings noch nie mit und in einem Archiv gearbeitet.

Für mich war es eine sehr spannende Erfahrung, weil Archive immer auch Wissenslabore sind und es viele Fährten gibt, denen man folgen kann. Das Material ist so vielfältig interpretierbar – chemisch, historisch, ikonografisch – so dass es multiple Ordnungssysteme geben müsste, um es in irgendeiner Form zu kategorisieren. Die Recherche im Agfa Werbearchiv war für mich sehr aufregend, weil sie mich in das Innere des Agfa-Werks geführt hat. Hin zu der fotografischen Materialität, den detaillierten mikroskopischen Untersuchungen und Beschreibungen der Werkstoffe, aber auch zu toxischen historischen Dokumenten der NS-Geschichte des Unternehmens.

Der physische Kontakt mit dem Archivmaterial ist dabei total wichtig, weil erst so seine unterschiedlichen Dimensionen sichtbar werden. Je nachdem wie man ein Foto ins Licht hält, erfährt man durch die Reflexion zum Beispiel viel über die Oberflächenbeschaffenheit des Papiers. Oder kann Degradierungsprozesse wie zum Beispiel die Aussilberung besser erkennen. Die Rückseite gibt oft Aufschluss über die Herkunftsgeschichte, man findet Notizen zu den Bildern, historische Hinweise, Daten.

PG, BR: Hat deine Auseinandersetzung mit dem Archiv Auswirkungen auf dein künstlerisches Schaffen in der Zukunft? Inwiefern hat sich dein Blick auf Fotografie schon verändert?

PM: Mein Blick auf Fotografie hat sich dadurch natürlich sehr verändert. Ich bin ja keine Fotografin, das ist nur ein Teil meiner Praxis. Extrem spannend war für mich, dass ich nicht nur im Archiv war, sondern – ausgehend von den Beobachtungen im Archiv – meine Recherche auch auf das Museum Ludwig selber ausgedehnt habe. Es geht also nicht nur um das Archivmaterial, sondern auch um die involvierten Menschen und ihre Arbeitspraktiken – von der Restaurierung und der Haustechnik, über die Schädlingsbekämpfung hin zum Reinigungspersonal, aber auch die Gebäudestruktur – dafür war ich im Keller und sogar auch auf dem Dach des Museums.

Dieser Blick hinter die Kulissen war extrem anregend und spannend, weil er mir das komplexe Ineinandergreifen der verschiedenen Akteur:innen und Praktiken begreiflich machte. Ich kam dadurch relativ schnell mit sehr aktuellen Fragestellungen in Berührung, etwa im Hinblick auf den Klimawandel mit seinen Flutkatastrophen, Hitzeperioden, der Wasserknappheit oder den neuen Parasiten.

Auf all das muss natürlich auch das Museum reagieren. Insofern glaube ich, dass sich diese sehr umfangreiche Auseinandersetzung und vor allem der intensive Austausch und Dialog vor Ort stark auf meine zukünftige Arbeitspraxis auswirken wird.

PG, BR: Du erzählst von technischen Aspekten, von Chemikalien, von toxischen Elementen, von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Fotografie als Faktoren, die dich interessieren. Kannst du konkret sagen, was dich an diesem Wechselspiel zwischen menschlichem Einfluss auf Fotografie und fotografischem Einfluss auf Menschen fasziniert?

PM: Mich interessiert die Materialität von Fotografie, weil sie nie vom Außen losgelöst ist, sondern im Gegenteil, aus Stoffen der Umwelt besteht, die extraaktiv gewonnen werden. Auch der menschliche Körper wird nicht nur bildlich repräsentiert, sondern ist zutiefst involviert in die industrielle Produktion des fotografischen Materials bzw. seiner Aufnahme- und Wiedergabegeräte. Aber auch in die Degradierung von Fotografien, die z.B. durch Berührung und Körperwärme schneller fortschreitet.

Extrem spannend war für mich dabei die Entdeckung der toxischen Dimension der Unternehmensgeschichte von Agfa, weil sie stark verbunden ist mit der Geschichte der chemischen Industrialisierung, der Schädlingsbekämpfung und der NS-Kriegsverbrechen. Solche Zusammenhänge setzen sich übrigens auch im Digitalen fort, wie man gerade im Ukraine-Krieg sieht. Seltene Erden sind essentieller Rohstoff für unser hochtechnologisiertes Leben – für unsere Touchscreens und Smartphones. Hinter unseren brillanten Bildschirmen verbergen sich Geschichten brutalster Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft, von Landschaften und Tieren, mit extrem desaströsen Folgen. All das ist für mich in diesem Wechselspiel enthalten.

PG, BR: Dein Blick wechselt auch durch die verschiedenen Bildschichten der Objekte, von der molekularen Ebene wie den Chemikalien zum “großen Ganzen”. Was macht diesen Perspektivwechsel aus?

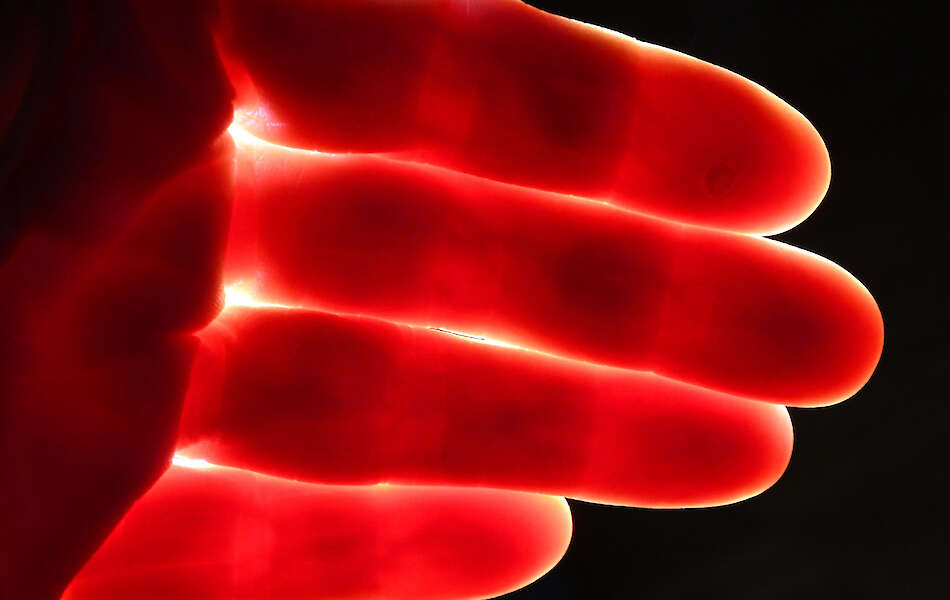

PM: Das Skalieren des Blicks vom Makrokosmischen zum Mikrokosmischen ist für mich immer auch politisch. Der Blick ins Innere des Materials zeigt, wie undicht, porös und verletzlich Objekte und Körper sind und wie sich oft vergleichbare, molekulare Strukturen und Funktionsmechanismen auffinden lassen. In der Nahsicht sind wir eben nicht mehr die souveränen, den Dingen überlegenen Subjekte, die wir gerne wären, sondern schuppige, vibrierende, stoffliche, vergängliche Bestandteile der Welt, mit der wir somit total verstrickt sind.

Für mich entsteht eine Nähe aber auch durch die maximale Offenheit in der Auseinandersetzung. Zum Beispiel durch den intensiven Austausch mit den Menschen, die den Archivobjekten am nächsten sind und die diese aus sehr unterschiedlichen Perspektiven – je nach Arbeitspraxis – betrachten. Es entsteht ein Dialog, bei dem ich beispielsweise im Bauch des Museums mit den Verantwortlichen für das Belüftungssystem spreche, die Feinstaubfilter der Klimaanlage gezeigt bekomme und dabei allerhand über Umweltverschmutzung erfahre.

PG, BR: Du arbeitest neben Fotografie auch mit Zeichnungen, Videos, Skulpturen oder Lichtinszenierung, also sehr multimedial. Kannst du uns einen kleinen Teaser geben, wie die Ausstellung am Ende aussehen wird?

PM: Ich arbeite generell experimentell und ergebnisoffen innerhalb eines sehr organischen Arbeitsprozesses, der sich aus vielfältigen Kontexten und Bezügen speist. So entstehen umfangreiche Recherche-Netze, aus denen ich dann eine Konstellation aus verschiedenen Arbeiten entwickle.

Die Ausstellung beginnt mit der Untersuchung von Licht als Rohmaterial der Fotografie und ihren chemischen Reaktionen und beschäftigt sich mit den Agenten der Degradierung in Form von ausgestellten Feinstaubfiltern, Papieren aus Museumsstaub und lebendigen Parasiten. Innerhalb eines Displays werden dann Dokumente aus der Agfa-Produktion, Ausstellungsapparaturen und fotografische Werkstoffe gezeigt. Die Ausstellung endet mit der Projektion von flirrenden Netzhautbildern und einem Video, dass die Spiegelung des Museums in einem versiegenden Tintentropfen zeigt.

PG, BR: Hast du auch mit dem Gedanken gespielt, interaktive Aspekte einzubringen?

PM: Für mich ist der Begriff des interaktiven Kunstwerks ein wenig problematisch. Nur weil ich etwas anfassen kann, heißt das nicht unbedingt, dass ich den Dingen wirklich näherkomme. Trotz der umfangreichen Recherche, die meiner Arbeit zugrunde liegt, soll sie natürlich auch auf intuitiv-sinnlicher Ebene begreifbar sein. Mir geht es um eine Form der Berührung oder Interaktion, die sich nicht auf den Tastsinn beschränkt, sondern eigentlich viel umfassender ist, das heißt den Körper, den Blick und die Bewegung der Betrachter:innen miteinbezieht.

Interaktion kann auch heißen, dass auf etwas Nahes verwiesen wird. Zum Beispiel wird ein Video zu sehen sein, das die Makroaufnahme einer Fingerkuppe zeigt, auf deren Papillarleisten sich kleine Schweißperlen bilden. Diese Nahsicht auf das Poröse der Hautoberfläche bewirkt natürlich etwas, weil man den eigenen Körper sonst nicht so betrachtet und nicht sieht, was da eigentlich alles unterhalb der Wahrnehmungsschwelle passiert. Insofern erschöpft sich Interaktion für mich überhaupt nicht in der Tatsache, etwas konkret anzufassen, sondern es geht mir eher darum, den Dingen selber nahe zu kommen. Und vielleicht damit auch andere zu berühren.

PG, BR: Danke für diesen sehr spannenden Einblick in deine Arbeit und auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir sind beide sehr gespannt auf deine Ausstellung und freuen uns schon, wenn sie im Museum Ludwig zu sehen ist.

Das Gespräch wurde am 26. Februar 2025 online auf Deutsch geführt.

Pauline Hafsia M'bareks Ausstellung "Entropic Records" beim Photoszene-Festival 2025