Sabine Voggenreiter ist Kuratorin, Gestalterin und eine prägende Akteurin in der Kölner Kultur- und Designszene. Mit dem von ihr 1989 gegründeten Designfestival „Passagen“ etablierte sie ein dezentrales Ausstellungsformat, das Design an ungewöhnliche Orte im Stadtraum brachte. Anfang der 1990er Jahre wurde sie von Fritz Gruber gebeten, die Internationale Photoszene Köln wiederzubeleben – eine Aufgabe, der sie sich mit großem Erfolg widmete. Zwischen 1991 und 1996 verantwortete sie als Leiterin der Photoszene jährlich ein vielbeachtetes Festival, das neue Formate, alternative Ausstellungsorte und eine breite Öffentlichkeit für die Fotografie erschloss.

Im Gespräch berichtet Sabine Voggenreiter von den Anfängen ihres Engagements für die Internationale Photoszene Köln, ihrer Zusammenarbeit mit Fritz Gruber und den Herausforderungen, das Festival organisatorisch und konzeptionell auf neue Beine zu stellen. Sie spricht über die dynamische Kölner Kulturlandschaft der 80er und 90er Jahre sowie die Verbindung zwischen Fotografie, Design und Architektur.

Wie bist du ursprünglich zu Internationalen Photoszene gekommen?

Ich habe Kunstgeschichte studiert. Mein Schwerpunkt war damals schon ziemlich aktuell – nicht Raphael oder Tizian, sondern zeitgenössische Themen wie Design, Fotografie und Video.

Fotografie war in Köln, vor allem in den 80er Jahren, allgegenwärtig.

Die Szene war stark, sowohl in der Kunstfotografie als auch in der Dokumentarfotografie. Ich habe mich immer in dieser Szene bewegt, war aber beruflich zunächst stärker auf das Thema Design fokussiert. Nach dem Studium habe ich 1989 das Design-Festival „Passagen“ gegründet. Ein dezentrales Festival, verteilt in der ganzen Stadt, oft an Alltagsorten – das war damals neu und zog direkt viel Publikum an.

Durch diese Arbeit kam der Kontakt zur Fotoszene zustande. Fritz Gruber hat mich damals direkt angesprochen und gesagt: „Das, was du bei den Passagen machst, das könnten wir bei der Photoszene gebrauchen.“ Die Internationale Photoszene war damals eingeschlafen. 1991 habe ich sie dann übernommen.

Wie war die Situation damals, als du die Internationale Photoszene übernommen hast?

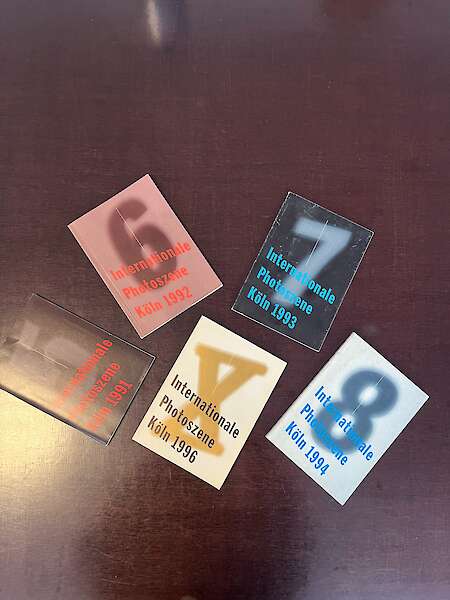

Die erste Internationale Photoszene gab es 1984. Damals gab es auch die Photokina noch, und die Photoszene fand alle zwei Jahre statt. Danach fanden noch zwei weitere Veranstaltungen statt, aber irgendwann gab es eine Pause. Warum, weiß ich heute nicht mehr genau – vielleicht wegen fehlender Förderung. 1991 habe ich die Leitung übernommen. Das Budget war schlecht, aber das war ich auch schon von den Passagen gewohnt. Ich habe ein Konzept entwickelt: ein Publikationskonzept, ein Finanzkonzept und natürlich ein inhaltliches Konzept. Alles in Zusammenarbeit mit den Akteur*innen, die mitmachen wollten. Es gab große Sitzungen im Museum Ludwig, wo sich alle getroffen haben, die sich der Fotografie verbunden fühlten.

Was war dein Ansatz für die Organisation der Photoszene?

Ich habe vieles übernommen, was bei den Passagen schon funktioniert hat. Zum Beispiel ein kleines Booklet mit Stadtplan und einer Übersicht aller Ausstellungen. Das konnten wir in hoher Auflage drucken – mindestens 50.000 Exemplare – und in der ganzen Stadt verteilen. Dadurch haben wir eine ganz andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erreicht. Die Photoszene war vorher ein Programm für Eingeweihte, jetzt wurde sie sichtbar für ein breites Publikum.

Ab 1991 haben wir die Photoszene jedes Jahr durchgeführt, nicht mehr nur parallel zur Photokina. Bis 1996 habe ich das Festival sechsmal organisiert, und es ist jedes Jahr gewachsen, immer nach dem Motto: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die Booklets wurden immer dicker, wir hatten am Ende zum Beispiel über 100 Projekte bei der zehnten Photoszene. Das hat die Szene sehr dynamisiert

Wie war die Verbindung zur Photokina zu dieser Zeit?

Es gab einige personelle Überschneidungen. Fritz Gruber hatte mit seinen Bilderschauen die Brücke zwischen der Messe und künstlerischer Fotografie geschlagen. Auch Unternehmen wie Kodak waren involviert – mit ihren eigenen Ausstellungen und Kulturprogrammen, aber natürlich auch durch Sponsoring. Das hat der Photoszene zusätzliche Ressourcen verschafft.

Gibt es Momente oder Begegnungen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?

Die enge Zusammenarbeit mit Fritz Gruber war für mich sehr wichtig. Wir kannten uns zwar schon vorher, aber es war ein Privileg, sich regelmäßig mit ihm auszutauschen. Außerdem war es mir wichtig, dass grundsätzlich die ganze Szene, nicht nur die Vermittler*innen, sondern auch die Fotograf*innen selbst teilnehmen konnten. Nicht nur solche, die von anderen kuratiert worden sind, sondern jene, die aus Eigeninitiative mitmachen wollten, konnten sich einbringen.

Das gab es vorher so nicht. Daraus entstand eine Eigendynamik. Wir haben Orte bespielt, die zuvor niemand mit Fotografie verbunden hätte – Brachen, Industriebauten, leere Schwimmbäder. Das war eine spannende Zeit.

Wie hast du Köln damals als kreativen Raum erlebt? Welches Potenzial hatten diese Off-Spaces für dich?

Natürlich stand ich noch voll unter dem Eindruck der 80er Jahre in Köln, als Köln eine absolute Kunsthauptstadt war. Auch die Galerienszene war enorm und besetzte zu der Zeit schon einige Orte, die untypisch für eine klassisch „cleane“ Galerie waren. Es gab fließende Grenzen zwischen Kunst, Fotografie, Video und Performance. Dieses Erleben hat mich stark beeinflusst. Wenn man das erlebt hat, dann kann man sich gar keine klassischen White Cube-Ausstellungen mehr vorstellen. Für mich war klar: Ich wollte rausgehen in die Stadt, in Hallenbäder, Industriebauten, auf die Straße.

Ganze Stadtteile wie das damals noch sehr raue Ehrenfeld oder der Rheinauhafen wurden zu Ausstellungsorten. Selbst im belgischen Viertel hat man zu der Zeit noch solche Brachen gefunden.

Du hast für die Internationale Photoszene 1995 gemeinsam mit Ulrich Tillmann einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Worum ging es dabei?

1995, in einem Jahr ohne Photokina, wollten wir neuen Schwung reinbringen. Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem es darum ging, Fotografie neu zu inszenieren – jenseits von klassischen Hängungen. Es ging um innovative Präsentationen, um direkte Begegnungen mit den Künstler*innen. Über 40 Ausstellungen fanden im Rahmen dieses Wettbewerbs statt: in U-Bahn-Stationen, Schwimmbädern, aber auch in ganz kleinen Privaträumen – alles war dabei. Das war eine ganz neue Erfahrung für uns alle und kam auch beim Publikum sehr gut an.

Habt ihr das weitergeführt?

Ursprünglich wollten wir das, aber wir wollten das Format auch nicht zu oft wiederholen, um es nicht zu verwässern. Der Wettbewerb hat Impulse gesetzt, die später in die Internationale Photoszene 10 eingeflossen sind – meine letzte Ausgabe. Danach kam es zu Meinungsverschiedenheiten, auch mit dem Kulturamt, das die Richtung konservativer gestalten wollte. Das war denen einfach zu wild, glaube ich. Ich habe mich anfangs gewehrt, aber letztlich habe ich mich entschieden, nicht mehr weiterzumachen. Vielleicht hätte man Kompromisse machen können, aber das wollte ich nicht. Ich hätte gerne noch weitere Experimente gewagt.

Ich würde gerne noch auf die Schnittstelle der verschiedenen Disziplinen, in denen du arbeitest, eingehen. Welche Parallelen siehst du zwischen Design und Fotografie? Was reizt dich daran, die beiden miteinander zu verbinden?

Ich habe immer Design, Fotografie und später auch Architektur zusammengedacht.

Ich bin in meiner Laufbahn mit den Passagen gestartet, das Photoszene Festival kam recht bald dazu und dann habe ich 1999 das Architekturfestival „Plan“ gegründet.

Die drei Disziplinen gehören für mich zusammen – sei es in der Darstellung, der Vermittlung oder im Diskurs. Fotografie ist natürlich essenziell, um Design und Architektur abzubilden und zu vermitteln.

Viele Architekturfotograf*innen, die bei der Photoszene ausgestellt haben, habe ich später ins Architekturfestival geholt. Es gibt sehr unterschiedliche Arten, diese Bereiche fotografisch darzustellen und zu inszenieren – das bleibt spannend.

Kann die Fotografie-Szene von der Design-Szene lernen – oder umgekehrt?

Das ist eine gute Frage. Design ist oft stärker kommerziell geprägt als Fotografie – zumindest nach außen hin. Aber es gibt viele Schnittmengen: Die Vermittlung von Design funktioniert ohne Fotografie kaum. Viele Designer*innen haben ihre ganz eigene Bildsprache entwickelt – fernab von klassischer Werbefotografie. Diese Inszenierung finde ich spannend. Es gibt viel voneinander zu lernen, gerade im Bereich der Präsentation und Vermittlung.